トップページ

> とちぎ蔵の街自主夜間中学

> 第38回開催報告

2025.11.20

第38回(2025年11月16日)開催報告

全体報告

11月16日に開催された第38回とちぎ蔵の街校では、小学生クラス4名、中高生クラス5名、社会人クラス12名の計21名の学習者が参加しました。スタッフは3クラス合わせて12名でした。そして、この日は新たな学習者5名とスタッフ2名が参加しました。前回と同様、社会人と中高生クラスのスタッフ数が足りなかったため、初参加のお二人に早速担当を依頼し、小学生クラスと国際交流協会の方々からも応援をえた結果、今回も活気あふれる楽しい学習交流活動になりました。スタッフどうしの協力は実にありがたいです。朝のミーティングでは、TTコンビの一人(戸井田さん)が参加したため、先週音頭をとったYさんと私はほっと胸を撫で下ろしました!! Tさんの鍵盤ハーモニカの伴奏で、今月の歌「線路は続くよ どこまでも」の1番を、今回は学習者もスタッフも座ったままで歌いました。そのあと初参加の学習者3名とスタッフ2名の紹介とあいさつもありました。

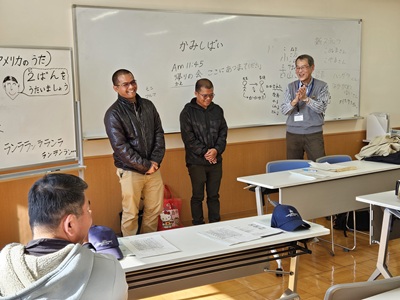

ふりかえりのミーティングでは、引き続きTさんの音頭で「線路は続くよ どこまでも」の2番を歌いました。おなじみの伴奏のもとで、安心して2番の歌詞「せんろは うたうよ いつまでも れっしゃのひびきを おいかけて リズムにあわせて ぼくたちも たのしいたびのゆめ うたおうよ ランラランララン ラ ランラランララン ラ ランラランララン ラ ラン ラン ラン ・・・」にチャレンジできました。やはり楽しかったです!! 2番を歌い切った余韻をしばらく味わってから、今度はスタッフHさんの愉快な紙芝居「ほねほねマン」が始まりました!!ほねほねマンが逆立ちをしていたら、倒れて骨がばらばらになってしまうという場面があります。動画があると臨場感が出てよかったのですが、代わりに2枚の写真を用意しました。よかったらこれらの写真をたよりにHさんが語るせりふと場面の面白さを想像してみてください。最後に、後半の学習活動から初参加した、バングラデシュ出身の社会人2名のあいさつがありました。

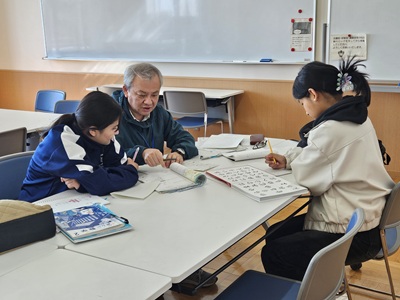

今回の開催報告の末尾には写真が10枚あります。最初の2枚は朝の全体ミーティング、3番目は小学生クラス、4-5番目は中高生クラス、6番目は社会人クラス、7-10番目はふりかえりの全体ミーティングです。お楽しみください。(佐々木一隆)

小学生クラス

今日の参加は4名。この4名はずっときてくれている[固定客…常連さん]なのでこちらとしても安心感があります。一見さんも大切ですがやはり常連さんがいることはとても安定するというか,基礎が固まるような感覚です。さあ,今日も常連さんとの『いつもの!』『はいよ!』という阿吽の呼吸でスタートです♪先週やった文字カードを使った言葉探しが面白かったようで、またやりた〜い!の声。望むところだ!と始めました。でも先週と同じではきっとすぐに飽きるので、少しやり方を変えてみました。先週はカードをめくって出た文字で始まる言葉をみんなで言い合いましたが、今日は1人一文字!自分がめくったカードの文字を自分だけが書く。と言ったルールに変更!すると…あれ?一つ二つはすぐ出るけれどその後が続かない!先週はあんなに次々と出てきていたのに!そして何故か順番待ちに回ると次々出てくる!………あーこれ、TVのクイズ番組で、家で見てるとすぐに答えられるのに,回答者の席に座ると答えが出てこない…って言うアレ。(あ、私、クイズ番組出た事無いですけどよく言うじゃないですか!スタジオには魔物が住んでいる!的な?)これきっと、心理学的にナンチャラって言う現象なんでしょうねー。と1人で納得していましたが、いかんいかん!このままではゲームがつまらなくなってしまう!という事で、助っ人OKにして思いついた子は言葉を発し、回答者はそれを書く。と変更。この時,いやらしい大人は自分が勝つために決して思いついても言わないのでしょうが、純真な子どもたちはどんどん助けます。でも自分のカウントも気にしています。この矛盾が『子どもらしさ』なんでしょうねー。

と、バタバタしましたが(いつもの事ですが)ゲームは盛り上がり、みんなたくさん言葉を書いてくれました。思わず笑ってしまった言葉…全て原文のままです!へ→へたくそ、し→しっくせベン(6.7を英語で)く→くき、くっき、くうき(三段活用?)お→おせて(教えて…訛り入った?) etc.…

全て載せたいくらい面白かった!今回も色んな発見と学びがあった楽しい時間でした。これだから,蔵の街夜中はやめられない!!(橋本まり)

中高生クラス

中高生クラスの5名は、中学1年Kさん(フィリピン)、中学2年Bさん(ネパール)、中学3年で初参加のHさん(パキスタン)、母国の中学で4年を修了して初参加のSさん(ネパール)、高校2年Nさん(日本)でした。中学1年のKさんはスタッフTさんが応援しました。Tさんのコメントは、「形の似た漢字の読み方や、書き方を熱心に学んだ。くり返しの学習が重要である。英語は特に問題もなく、学習できた。数学の作図(正六角形)に関心を持っていたが、まだ作図の基本を理解していない。」というものでした。漢字についてはくり返しの学習、数学については作図の基本を理解することが当面の課題である点を引き継ぎとして確認できました。

中学2年Bさんと母国で中学4年を修了した初参加のSさんは、スタッフYさんが担当しました。初参加のSさんについては、学習者情報を作成して何を勉強したいかを確認した上で、ひらがなの学習を始めたようです。中2のBさんは今度の木曜日に行われる試験勉強(数学)で分からないところをYさんに聞くというものでした。二人は日本人高校生との交流もして、Bさんは日本人生徒に食べ物の絵カードをいくつか見せて、それぞれ何て言うか答えてもらいながら日本語語彙における意味と音声の結びつきを確認していました。初めて出会った学習者どうしが絵カードを通してすぐにやりとりするようになった様子は、ほほえましい中にもある種の柔軟性とたくましさを感じました。

中学3年で初参加のHさんは初参加の教員Kさんが応援しました。Kさんの報告は以下のとおりです:「年度末に行われる高校入試に向け、国語(漢字・指示語等)を確認しました。漢字の音訓では、熟語の読みがほぼ音読みであることや、送り仮名がつくと訓読みになることを自ら発見していました。指示語では、問題文中の指示語が指し示す内容を端的に抜き出し、そこからより適切な内容になるよう、抜き出す語句の長さを調節しようとする姿が見られました」。Hさんには自立的学習の素地があると私は理解し、頼もしく思いました。

高校2年Nさんは私が担当しました。初参加のため学習者情報を作成し、漢字の学習を希望していることを確認しました。そのあと、漢字検定4級の問題集を使った学習の応援をしました。その際には、表音文字のひらがな、カタカナ、アルファベットなどとは異なり、漢字は表意文字なので、文字自体がもつ意味を理解するのが大切であることを一緒に考えました。また、音読みと訓読み、やまとことばを使うと漢字の意味が分かりやすいことが多い点も確認しました。最後に、Nさんに感想を書いていただきましたので、以下に紹介します:「私は今日初めて、自主(夜間)中学に来ました。先生方がとても優しく接してくださったので、緊張せず、楽しく勉強できました。今まで知らなかった漢字のことなどを教えてくれたので、嬉しかったです。外国籍の方ともお話しできて楽しかったです」。(佐々木一隆)

社会人クラス

〇学習者は12人。全体の支援者は12人。日本人1名、インド人2名、ネパール人2名、中国人2名、スリランカ人2名、

バングラデシュ人2名、フィリピン人1名。

きららの杜の駐車場に着くとゴミ袋を持ったインド系の人がいた。その他にも東南アジア系の人も目にした。外国人がゴミ拾いをしていたのだ。もしかして今日は一斉清掃の日なのかと察した。外国人がゴミ拾いをしているということは日本の日常に溶け込んでいる証拠ではと勝手に解釈をした。果たして彼らの国では一斉清掃の日があるのかと膨らませてみた。多分ないような気がしてきた。

今日は支援者が少なかったので社会人の学習者に対応できるか不安になってきた。全体のミーティングはSさんが仕切ってくれた。ミーティングの後、恒例となっている合唱を始めた。今回はTさんの鍵盤ハーモニカで「線路はつづくよどこまでも」の2番を合唱した。「せんろはうたうよいつまでもれっしゃのひびきをおいかけてリズムにあわせてぼくたちも……」Tさんの踊りながらの演奏に彼女の真剣さがビシビシ伝わってきた。いつものようにKさんの隣の席に座り合唱した。Kさんは前のボードに書いてある文字を追いかけながらゆっくり口を動かしていた。ふと、Kさんの足元を見るとサンダルに靴下を履いていた。それにしてもサンダル履きとはいくら靴下を履いていても寒くはないのかと気がかりだった。今日はTさんが来たのでKさんを支援することになった。Tさんは長年Kさんを支援している。来年の7月にN5に挑戦すると新たな目標を立てている。Kさんの本気度が目チカラに現れているような気がする。彼と向き合うといつでも真剣な丸い目を向けてくるからだ。Kさんの友達のNさんが今日は遅れないで来てくれた。朝寝坊しなかったのかKさんに声掛けられて来たのか分からないが、このところ毎回来てくれる。彼はフォクリフトリトの免許を取るために休んでいたことがあったので、免許を取ることができたのか尋ねたら「ハイ、取れました」と緩く答えてくれた。やはり努力をしていたのだと彼の肩をポンと叩くと笑みを浮かべてくれた。Nさんの支援はIさんがしていたが休みなので誰に支援してもらうか見渡したら、初めて参加してくれた大学院生のKさんと眼があったのでお願いしたら、快く引き受けてくれたので安堵した。彼は丁寧に支援してくれていた。

日本人のMさんはいつも支援しているSさんが休みなのでTさんにお願いをした。すると遅れてスリランカ人がやってきた。前回来たので2回目になる。前回2人を支援したのはTさんだ。今回もTさんに支援してもらうことにした。2人のスリランカ人は殆ど日本語が分からないのでひらがな、カタカナから始めていた。Mさんの支援は小学生を支援しているTさんが引き受けてくれることになり、小学生の教室に移動していった。授業が終わるまで戻ってくることはなかった。多分、熱くて楽しい支援を受けていたのではと深掘りをする。

前回来た中国人のSさんは日本の歴史を学びたいと張り切っていた。長年日本に住んでいるがあまり日本の歴史が分からないので学びたいと前面に意欲を打ち出していた。ここは経験豊富なSさんに依頼した。早速2人で教科書のある部屋に行き歴史の教科書を携えてきた。戻って来てから休み時間もとらずに真剣に取り組んでいた。1時間が過ぎたので「トイレ休憩時間ですよ」と声を掛けようとしたが躊躇してしまった。

今回は毎回支援しているTさんとYさんが休みなのでフィリピン人のAさんとネパール人のZさんを支援することになった。2人はN4を学習している。他の人たちより学習能力が高かった。N4に出てくる文章はかなり読むことができ理解もしているようだった。漢字は難しいから読めないと顔を歪めた。やはり漢字は難点のようだ。第3回文の文法の問題を行った。31問から45問まであった。自ら読んで解いていった。やる気の度合いが真剣そのものだった。2人とも殆ど間違いなく解答することができたが難しかった箇所があったという。Aさんは34問目で「田中さんは明るい( )みんなに親切だから友達が多い」という1文でかっこに入る文字を間違えてしまったという。かっこには4番の(し)が入るのだが(し)の使い方が分からないとトーンダウしてしまった。日本人は簡単に使っているけれど外国人にとっては難問かもしれないと思った。Zさんは35問の「いらっしゃいませ。どうぞお( )ください」の文のカッコに入ることばが解らないと曇らせた。2番の「お入り」が正解ですというと納得しない表情を浮かべていた。「この言葉は敬語だからあまり使わないけれど、お店に行くと使っている」というと少し笑みを浮かべてくれた。お店では社員教育でマニュアル化されていると更に付け加えた。Aさんは日本語の細かいニュアンスの使い方は子供の会話から覚えたと口にした。確かに子供は言葉を覚えるのが早いから教えてもらうのもひとつの手のような気がした。

そこに突然ネパールの中学生の女の子がネギの写真を見せにやってきた。あまりの突発の出来事に驚いてしまった。するとZさんがネパール語でネギの発音を教えてくれたが、とてもまねすることができる発音ではないので根を上げてしまった。今度はフィリピンのタガログ語では何というのかAさんは考えていたが「もう何年も日本にいるから忘れてしまいました」と白旗を上げた。やはり母国語を長年使っていないと消えてしまうのかもと深読みをした。

午前過ぎてから交流協会のSさんが3人の30代なかばの人を連れてきた。バングラデシュから来たという。社会人の支援者が手いっぱいで支援が出来ないのでSさんが支援してくれることになった。1人は日本語が話すことができた。日本に来て17年になるという。

O町にある大手の会社で働いているとハッキリした言葉で返してくれた。2人の通訳をしてくれた。2人は2週間前に来たばかりと教えてくれた。2人は僅かな日本語しか話すことしかできなかった。Sさんは日常の挨拶から始めていき、さらにひらがなと進んでいった。そこにかなり遅れて支援者のTさんがやってきた。Sさんが2人を支援していたので加わってもらった。まさか協会のSさんに支援の協力をしてもらうなんて思ってもみなかったので驚くと同時に、社会人クラスはハプニングの連続で成り立っているのだと改めて強く感じた。

最後のミーティングで「線路はつづくよどこまでも」の2番を合唱した。その後、Hさんが紙芝居のホネホネマンをユーモラスに声を駆使して読み熱演してくれた。どうして紙芝居に引き込まれてしまうのか不思議な気がしてきた。素朴な曲がった単純な絵と演者の丸く温みのある声がマッチングしているからではと分析してみたが、本当のところはもっと人間の深淵にあるのではと納めることにした。(国母仁)

〇「どの漢字が間違っているのかな?」「こっちだと思うが、でも正しいのはどう書くのだっけ?」「あゝ、字を書けない!!」

今日は、日本人の社会人学習者Mさんが小学生クラスに来てくれて、一緒に漢字を学んだ。教材は「正しく覚えていますか?」というテスト型のもので、短い文の中の間違った一文字の漢字を見つけて正しいものを書くのである。二人でこうかな、ああかな、と頭を絞って考えた。

パソコンやスマホが普及している今、気が付いたら、よく知っている漢字がまるで霧がかかっている絵のように、よく覚えていないことが多い。そして、私は漢字しか使わない台湾から来ているが、台湾と日本の漢字は似ていても細部に違うところが多いことに気づいた。例えば、「衆」という字は、台湾では「眾」と書く。「査」という字は、台湾では「查」と書く(下の部分は「且」ではなく、「旦」と書く)。

「正しい」漢字とは??最初は見えたものの形をとって作られて発展した漢字は歴史とともに変化したし、使う人や地域が増えることによって、色んなバージョンがある。同じ漢字を使っていても、実は多様な「正しい」ものがある。Mさんのお陰で、今日はいい勉強になった。で、やはりペンを取って、字を書こう。字を本気で書けなくなる前に・・・(鄭安君)

〇今日の夜間中学の授業は、

中国から日本にやってきた女性の方。

ここではSさんとします。

出身は中国東北地方で日本に来たのは約20年前とのこと。

日本人の男性と結婚し、娘さんはもう大学生で

今は離れて暮らしているそうです。

日本に来た時、日本語の基礎を学ぶために最初は日本語学校に通ったそうですが、

ご本人曰く「途中で行かなくなってしまったんです。だから基本的なことで分からないことがたくさんある」

とはいえ、子どもを育てるということは学校からのプリントやお母さん同士の付き合い、

学校行事などに参加するなど、日本語で対応しなければならない場面が

たくさんあったことと思います。

そこは生活をしている中で、何とか乗り切ってきたのではないかと感じました。

実際子育てを経験した女性は「日本語を学ぶ」時間は少なくても「日本語で暮らす」

なかで身に付いていることも多いように思います。

この女性もおそらくスーパーでの買い物やご近所付き合いなどは

困ることはほとんどないけれど、ご自分でもちょっとした癖があり

日本語を話す中で同じように間違ってしまうことに気付いていました。

小学5年生の国語の教科書「銀河」を教材に用いました。

私が一文を読み、Sさんが後に続きます。

ちょうど最近までNHKの朝の連続ドラマ「あんぱん」で取り上げられていた

作者のやなせたかしのことを描いた「やなせたかし アンパンマンの勇気」(梯久美子)を

じっくりと音読(シャドーイング)で読みました。

Sさんはほとんどパーフェクトでした。

漢字の読み間違えもなく、日本語の慣用句についても理解しています。

でも、Sさん自身も感じているようにほんのちょっとした箇所で

なめらかな日本語から遠くなってしまいます。

中国出身の方に比較的よくあることなのかもしれませんが、

・促音(ちいさな「っ」)が流れてしまうこと、

・「な」「に」「ぬ」「ね」「の」の音が「にゃ」「にぃ」「にゅ」「ねぇ」「にょ」になってしまうことがある。例えば年(ねん)は「にぇん」になる。

・「どんな」「こんな」「そんな」などの「ん」が伸ばす音(ー)で代用されてしまうことがある。「どんな」→「どーな」「こんな」→「こーな」など。特に「どんな」については「ん」の音がでないことが多く見られました。

・濁音と静音が混乱してしまうことがある。「ばびぶべぼ」と「はひふへほ」など。漢字で表記されている場合は難しいのは分かるが、ひらがなで表記されていても「〃」がある言葉でも清音で発音してしまうことがありました。これは対話している日本人がその都度注意などをすることもできないでしょうし、実際、理解できているので対話には困らないためだと思われます。

・文章の切り方、まとめ方読点(、)が無くても切る箇所(呼吸する箇所)は、規則性があると思いますが、文言化されているわけではありません。そこは慣れるしかないと思います。

ただ、先ほど申し上げた通り、Sさんの日本語はほぼパーフェクトです。

日常生活で困ることも全くないと思います。なめらかな日本語を身に付けるためのレッスンでした。

日本の芥川賞受賞作家で楊逸(ヤンイー)さんという方がいます。彼女は、中国ハルビン市出身で日本語を母語としない人で初の芥川賞作家です。Sさんも楊逸(ヤンイー)さんのことをご存じでした。おそらく母語でない言語を大人になってから身に付けるというのは想像以上に大変なことなのだと思います。今回の授業では日本語の読み(タイミングや間合い)と言ったことやこの文章の主語はどれか、主語になる言葉がとる助詞は(は、が、も、こそ)の4つしかないということを伝えたときにSさんはすぐに合点が言った表情をしました。おそらくこれまで自分なりに考えていたことを言葉で聞き、モヤモヤしていたものが晴れたのではないかと思います。受験や資格取得ではないSさんのようなニーズもあるので彼女の好きな作家の本、テーマの本をテキストに使用することが大切なのではないかと思いました。前回はSさんは小川洋子の作品をテキストで読んでいたようなので、「博士の愛した数式」を久しぶりに読みたいなと思いました。(嶋田一雄)