トップページ

> とちぎ蔵の街自主夜間中学

> 第35回開催報告

2025.11.06

第35回(2025年10月26日)開催報告

<令和7年度輝く“とちぎ”つくり最優秀賞受賞>!!

なんと!!とちぎに夜間中学をつくり育てる会が宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター多様な学び研究会や栃木市国際交流協会と協働して取り組んできた「年齢、国籍が多様な人が無料で学べる場をつくり育てる」活動が、令和7年度輝く“とちぎ”つくり表彰において最優秀賞を受賞しました!8月の初めだったか、このような表彰制度があることを知り、少しでもPRになればとの想いで応募したのですが、「最優秀賞」とは・・宇都宮校、多様な学び教室、とちぎ蔵の街自主夜間中学の3つの学び場を支えてくれているボランティアスタッフや会員の皆さんとの共同作業が勝ち取ったものです。そして、参加してくれている学習者の皆さんにも大感謝です。「大したことは出来ないけど、なくてはならない場」としてもっと多くの人に参加してもらえるように気持ちを新たにして前に進んでいきたいと思います。本日(11月6日)午後の表彰式に参加してきます。次回、表彰式の様子をご報告します。<4番目の歌「線路は続くよどこまでも」>

朝のミーティングで4番目の歌「線路は続くよどこまでも」を歌う。「せんろは つづくよ どこまでも のをこえ やまこえ たにこえて はるかな まちまで ぼくたちの たのしい たびのゆめ つないでる」。選曲の基準は2つ。歌詞もメロディーも明るくて、歌うと元気が出ること、そして、ギターのコードがそれほど難しくないこと。「手のひらを太陽に」、「前を向いて歩こう」、「切手のない贈り物」、なかなか素晴らしい選曲と自画自賛。「せんろ」の歌は、小学校5年か6年の時、担任の音楽の先生のアコーディオン演奏でよく歌った歌の1つだった気がする。その担任は気が乗ると演奏をやめないので、何度も何度も歌っていたような気もする。どこか遠いところを見据えるような視線でひたすら演奏し続けていた担任K先生の顔を思い出す。この日は、振り返りのミーティングでもこの歌を歌った。Hちゃんのリズムに合わせたダンスも大好評。

<11月から毎週開催>

蔵の街校は昨年10月6日に開校したので、1年が過ぎた。このタイミングで11月から毎週開催に踏み切った。毎回15名程度のスタッフが参加できるように調整していきたい。それはそれとして、9月28日に開催したシンポジウム「自主夜間中学は何を目指すのか」の記録ファイルは迅速に発行できたし、20回近く開催してきた夜間中学に関する研修会での自主夜間中学関係者の語りの記録ファイルも作成してきた。そんなかで、自主夜間中学の歩みに関する記録ファイルがつくれていないことに気づく。この1年間いろいろなことがあった。そんな1年の歩みをまとめて発信したいと思っている。学習者とスタッフはどのような想いを胸に参加してきたのか、この場は参加者にとってどのような意味を持つ場なのか。年齢も国籍も多様な人が集うことで何が生まれるのか。自主夜間中学は地域にとってどのような意味を持つ場に発展してくことが出来るのか。考えたみたいこと、発信してみたいことはいくつもある。

最後に、全く予期していなかった皇帝田巻バンパイアの経験は至極楽しいものでした。

<小学生クラス>

今回の参加は6名。3歳から6年生まで!この年齢幅にどう対応していこうか・・・・でも大丈夫!何てったって今日の活動は「ハロウィーーーーン★」だから!

さあ、まずは衣装作り。大きめのカラーポリ袋(通称カラポリ)をベースに切ったり貼ったり書いたり、デコレーションしていきます。初めはためらっていた子もいましたが、3色(黒、紫、オレンジ)の中から色を選びました。やはり1番人気は黒。3歳ちゃんは可愛いオレンジ。ハロウィンといえばねー、オレンジは外せません。紫色のポリテープや緑や黒の粘着テープ、赤や白のビニールテープ、折り紙、などなどいろいろなものを駆使してそれぞれが作り上げていきました。みんな自分の発想があり、にぎやかに黙々と作業している姿は3歳も6年生も同じでした。。。そんな様子にちょっと感動していると「もう1枚使いたい」と言う子がいて、どうやら上下別に作りたいらしい。「おー、凝り出したね〜。良き良き。製作の魅力にハマり出したな〜!」時間の関係もあるので、ポイントを手伝いながら奇想天外な衣装が出来上がりました。ウィッグのように頭にポリテープを巻いたり、さすが6年生はとってもキュートな魔女風にしたり6人6様の仕上がりに大満足!「さあ、お菓子をもらいに出かけよう!」

皇帝田巻バンパイヤを先頭に子どもたち、意気揚々と大人学習者の元へ。お菓子をもらうことも嬉しいけれど、何より衣装を見てもらい褒めてもらうことが嬉しくて仕方ない様子でした。6年生はやや恥じらいの様子もありましたが、優しい心が溢れた笑顔で年下の子達をサポートしてくれました。パレード?の前に「お菓子をもらったらお礼にお菓子をあげよう!」と決めていて、その説明がうまく伝わっていなかったのか、もらってはあげ、それをもらってはあげていたので、結局手元に1つしか残らず・・たくさんのお菓子を手にした子をよそ目に粉々になったお煎餅1つを握りしめていたゾンビがひとり。。。でも本人はとても満足そうでした❤︎

あ、書き忘れましたが顔にもフェイスクレヨンで模様?ペイント?隈取?をしました。やる時はやる?子どもたちです汗

部屋に戻ってお菓子を食べ、一息ついた子どもたち。戦場と化した部屋を余韻を楽しみながらclean up。・・・・・あ〜たのしかったね、お疲れ様でした〜!・・・・・じゃない!じゃない!じゃなーーーい!!

そうです。2ヶ月にわたって作成してきたあの因縁の・・いやいや因縁ではないですよ、大事に育てた夏休みの朝顔(これ、わかる人はある年齢以上かなぁ)のような紙芝居の発表があるんです!!まだ時間はある!最後のあがき練習!テンションあがり気味の子たちなので余裕のよっちゃんで読んでくれました。この時、私は悟りました。これはもう練習いらないです。完璧に読める訳ではないのですが、読み担当の彼女は読みながらオリジナルのストーリーを作っていく脚本家ガール!練習なんてナンセンス、このままいきましょう!

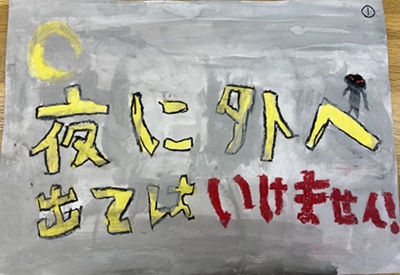

さあ、時は来たり。タイトルは「夜に外に出てはいけません」・・・大人は言います。「子どもだけで夜、外に出てはいけないよ!」と。どうして?なぜダメなの?それはね・・・雪女やゾンビ、貞子にアメリカから来た鬼、口が二つある狼などなどいろんな怖いものがいるからだよ。だから夜はお家の中で遊ぼうね。というお話。ストーリーも出てくるキャラクターも全部子どもたちが考えました。ストーリーは、大人の発想だと冒険モノやハートウォーミングモノを考えがちですが、子どもは怖いものが大好き。怖いけれど好き。だからキャラクターも次々出てきました。子どもたちが作った子どもたちの紙芝居、みなさん楽しんでくれていた様です。中にはハッピーなものを想像していた方もいらっしゃると思いますがこれが子どもたちのリアルです。怖いものすら楽しんでしまう逞しい子どもたち。全9場面の紙芝居、めでたく完結いたしました!みなさんから拍手をいただき、上手だったねと褒めて頂き、満足顔の子どもたち。よかったよかった!(一番ホッとしたのは私かもしれませんが汗)帰り際、「また作りた〜い」の言葉に「そうだね、またやろうね!」とすぐに言えなかった私でした汗×2

<中高生クラス>

終日の雨天で参加者減が危ぶまれたものの、学習者3名(フィリピン出身の中1男子Kくん、ネパール出身の中2男子Aくん、パキスタン出身の高1男子Aくん)、スタッフ4名(S、K、T各氏、Y)が揃い、通常並みの参加者数となりました。以下、Kくんとの学習風景。この日のKくんの学習希望は国語(故事成語「矛盾」)と理科(光の性質)とのこと。なんで国語の教科書に漢文(中国古典文学)が載ってるのかを分かっててほしかったけど、この辺りの話には、かなり退屈そう。言語としてメタにとらえてもらうほどには、日本語への習熟が進んではいなかった模様。

いにしえの素読よろしく、漢文の初歩に音読はかなり重要。まずは意味よりリズムの習得なんだけど、これも不発!日本語の会話がしたい、という要望もあったので、教科書から離れることにして、反対語クイズに興じました。

光の性質については、人間の目には見えない光があること、色というのは文化であって、世界中では虹は七色とは限らない(人間が色をどう分けて認識するかの違い)という話題も、日本語で理解してもらうには無理がありました。

鏡の見え方についての質問が出たので言葉で説明しましたが納得できない様子。二人してトイレの鏡の前でひとくだりやりとりして、疑問は晴れたようでした。

次回は授業ノートを持ってきてもらい、ふだんの理解度を確認しながら進めていくこととしました。(Y)

<社会人クラス>

学習者は10人。インド人2名、中国人2名、ネパール人2名、パキスタン人2名、フィリピン人1名、ペルー人1名。支援者は19名今回もケーブルテレビが入るというので緊張感につつまれてしまった。どんな場面を撮られるのかと思うとやはり気になってきた。撮られることになれていないからかもしれない。「カメラに撮られたくない人はいませんか」とカメラマンが声を掛けてくれた。数人が手を挙げた。「後ろからなら大丈夫です」と直ぐにポジティブな声が聞こえてきた。カメラに映りたくない人もいるのは確かだからカメラマンは大変だと思った。

ハロウィーン祭りも近いとあって子供たちは飾りに真剣に取り組んでいた。学習の途中にハロウィーン祭りの恰好をした子供たちが教室に入ってきた。顔にペインティングをした子供が何人もいた。さらに手作りの衣装を纏ってハロウィーンの雰囲気を盛り上げていた。支援者たちも奇抜な衣装を纏いハロウィーンの世界に溶け込んでいた。日本にはあまりハロウィーン祭りは馴染がないからどう対処したらいいのか戸惑ってしまった。回ってきた子供たちに用意されたお菓子を上げた。

この光景は日本の秋の収穫の時に行われた「ぼうじんこ」に似ている。子供たちが藁を縄で束ねて家々の庭を叩いて回って歩いた。家を回るとお金やお菓子がもらえるのだ。貰ったお金やお菓子を上級生の6年生が皆にわけてくれた。子供たちにとっては自分たちでお金を稼ぎ少し大人の仲間入りをした気分になった忘れられない行事の一つであった。 ハロウィーン祭りは学習と違って子供たちには笑顔があふれていた。

学習が始まる前にKさんの左側の席に腰を下ろしてルーティーンの握手を交わした。Kさんはいつものように「元気ですか」と声を掛けてきたので「元気です」と返してやると丸い笑みを浮かべた。「来月から毎週授業がありますから来てください」と続けると、「わたし、ドヨウとニチヨウ休みです」と答えてくれた。

仕事が忙しくないので土曜日と日曜日が休みになってしまったという。もしかして土曜日も教室に来たいのではと受け取ってしまった。Kさんは蔵の街の自主夜間に来るのが一番楽しみという。最近続けてきているNさんの姿が見えないので尋ねてみた。するとNさんはまだ寝ているという。後から車で運転して来ると教えてくれた。授業が始まる前にNさんがやってきた。Nさんも本気度がでてきたように受け止めた。

今回は日本人のHさんの姿が見えない。ずっと休まないで続けて来ていたのに一体どうしたのかと気になってきた。節の変わり目なので体調をくずし寝込んでいるのか、それとも秋の紅葉狩りに行っているのかもしれないとポジティブに捉えることにした。もう一人のFさんの姿も見えないのが少し寂しい気がした。Hさんの支援をしているSさんに声を掛けてみたら「なんの連絡もないのでわかりません」と返してくれた。Sさんは本や新聞を持ってきて積極的に取り組んでいる。毎回来てくれていた人が来ないとガックリするのは、それだけ真剣に向き合っているのではと思う。

学習が始まると2人が入ってきた。年齢は30代の半ばに見えた。直ぐに付き添いの男の人も入ってきた。後から入ってきた人は滑らかな日本語で二人を紹介してくれた。パキスタンから来て一年になるという。一年経っても殆ど日本語が話せないという。日本語を使わなくても彼等のコミュニティーの中で生活していれば困らないのではと深掘りをする。どうして日本語を学習しようと思ったのかは聞くことはできなかった。仕事は自動車関連で働いているとか。普通の車からトラックや大型の建設機械も扱っていると笑みを浮かべた。そういえば中古車店の経営者はパキスタン人が多いような気がする。近くの中古車店の社長もパキスタン人というのを思い出した。その他にも何人ものパキスタン人が中古車店を経営している知っているいる。彼らの商魂の逞しさに完敗するしかない。

2人をSさんとTさんが支援してくれることになった。ひらがなカタカナから始めていた。そこへAさんがスーッと入ってきた。彼女は中学生の娘さんと参加している。二回支援をしたことがある。Aさんの後からTさんが笑顔を溜めて入ってきた。Aさんの支援はUさんが引き受けてくれることになった。

Tさんは日本の歴史を学びたいと強い希望を持っているので、一緒に学びたいと思った。2人で教科書のある部屋に行き歴史の教科書を捜してきて前回の続きを学習する。彼女は戦国武将に興味があるようで織田信長、豊臣秀吉、徳川家康は知っているという。特に豊臣秀吉は中国で人気があるという。

履物を腹で温めておいて殿様に渡したことを知っていると口にした。このエピソードは有名なので日本人ならだれでも知っているが中国人のTさんが知っていたのには驚いた。「農民から天下人まで上り詰めたのだから凄いよね」と掛けたら頷いた。その他にも紫式部も知っていると指を刺した。式部の隣に清少納言が書かれてあったのでこの時代に活躍した女性作家というと「初めて知りました」と眼を輝かせていた。式部の源氏物語は世界で一番古い物語というのを知っていたので、1人でかなり勉強しているのではとよんだ。

11月の半ばに上海から母親と妹の家族が来るので京都に旅行に行くという。京都は人気スポットなのでオーバツーリズムになるので地元の人に迷惑をかけるのではとうなだれた。特に中国人はマナーが良くないとハッキリと口にしたので、かなり日本人化しているように受け止めた。