トップページ

> とちぎ蔵の街自主夜間中学

> 第29回開催報告

2025.9.5

第29回(2025年8月31日)開催報告

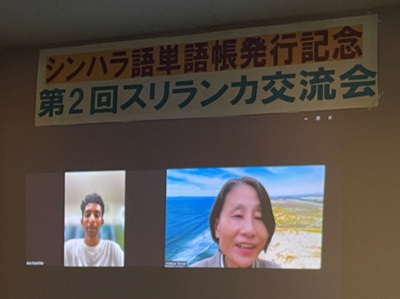

全体報告

8月31日に開催された第29回とちぎ蔵の街校では、小学生クラス6名、中高生クラス3名、社会人クラス8名の参加がありました。今回の小学生クラスは「年少さん」の3歳児2名も含まれ、2名は朝とふりかえりのミーティングにも出席しました。かわいい振舞いやあどけない一言がその場を和ましてくれました。17名の学習者に応援スタッフ19名を加えると総勢36名の参加があり、今回も活気あふれる楽しい一日となりました。朝のミーティングでは、まず、私が前日(8月30日)に宇都宮コンファレンスホールで行われた第2回スリランカ交流会の報告をしました。交流会は、①田巻代表挨拶(参加できなかった高校生へのインタビュー動画紹介を含む)、②『中学教科単語帳(日本語⇒シンハラ語)の翻訳者に聞く、③日本語を学び続ける社会人と上記高校生の父親からの各メッセージ、スリランカ大使館表敬訪問報告、④音楽で交流(原文日本語「前を向いて歩こう」と英語版[Let us all look ahead and walk]を歌う)の4部構成でした。

なお、交流会の冒頭でJICA筑波の八星様より、締めくくりにはとちぎ自主夜間中学宇都宮校校長の川村様さらに栃木市国際交流協会の鈴木様より、それぞれご挨拶もいただいき、大変有意義で楽しい会となりました。スリランカ交流会関係の記事はあとで社会人クラスの報告の中に、さらに最後に田巻さんからも交流会の報告があります。ぜひご覧ください。

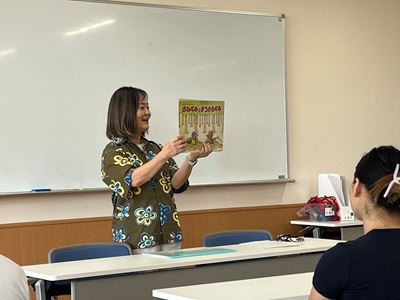

次に、小学生クラス担当の橋本さんが、「のねずみとまちのねずみ」という題の紙芝居を学習者と応援スタッフに向けて披露されました。橋本さんの語りに引き込まれ、心地よい 気持ちになりました。紙芝居関連の記事は、このあとの小学生クラスと社会人クラスの報告の中にもあります。こちらもぜひご覧ください。

ふりかえりのミーティングについては写真にて「報告」します。(佐々木一隆)

小学生クラス

〇今週の参加は6名でした。活動は先週に引き続き「紙芝居づくり」。偶然ですが先週とはメンバーが100%入れ替わったので、先週決めたストーリーはそのままに、登場キャラクターを今回来てくれた子達のオリジナルでそれぞれ考え、アイディアを出し、作画してもらいました。年少クラス(3歳)から5年生まで幅広い年齢層でしたが、それぞれちゃんと自分のイメージを持って描いていました。描いているうちにどんどん広がって、方向が変わってしまっている子もいましたが、そこは「練習」の紙なのでOK!OK!好きなように描いていいんです!そしてある程度練習の紙に描けたので、2コマ目は本番?のしっかりした紙に鉛筆で下書きからの絵の具で色付け。練習の紙の時より少し丁寧に、少し緊張感を持って。みんなは絵の具がやりたくて、下書きの後片付けもそこそこに取りかかりました。絵の具は学校でも使っているので小学生は自分でどんどん進めていきます。年少さんは支援者の助けを借りながら、それでも自己主張をしっかりとし、好きな色、自分のイメージする色を塗っていきました。あっという間に時間が過ぎてしまい、続きは次回に。まだまだ全容は見えないので、もう少しこの活動は続きます。果たしてどんな紙芝居が出来上がるのでしょうか!皆さん、お楽しみに〜🎵(橋本まり)〇この小学生クラスは参加している子供達の色々な発想を引き出すかのように、小学校では体験できないような事を楽しみながら、或いは、遊びやゲーム感覚で学習者とスタッフが一体になって行っているように感じる。前回、私は休みだったので詳細は分からないが、報告書を読むと「オリジナル紙芝居をつくろう!」ということで、紙芝居作りが始まったとのこと。テーマは、『夜、外に出てはいけません』という事で、その理由は夜、外に出ると怖い事や物に出合うからというものである。

今回、小学生4名に3才児が2名加わり計6名。前回参加の4名は今回は来られず、6名全員、今日が紙芝居作りの初日である。そこでそういう怖い物をイメージして最初に下書きの絵を描き、次に、それが出来た所で絵具で色を塗って行く。下書きの鉛筆画が徐々に出来てくると、『怖い!』というよりも『可愛い!』と言いたくなってしまう様な絵が多かった。一つのテーブルを囲んで6名が楽しそうに思い思いの絵を描いて行く。そして、その後、厚紙の画用紙に下書きで描いた絵を再度描く。

時間があっと言う間に過ぎて絵具で色塗り作業をする段階になった。私は3才児のひとりを主に見ていたが、鉛筆で描いた線は余り気にせずに、黒色、赤色をはみ出しながら絵具を塗っていた。筆に絵具を付けてあげたり、次に何色をどこに塗りたいのかを聞いたりしながらサポートをした。私は『60の手習い』で油絵の学習を始めたが、小さい子の絵を見て羨ましくなる時がある。それは、「形や色に固定観念を持っていない」という事である。ここはこの色とか、これはこういう形であるべきだとか、そういう事には囚われないで自由に描いているからである。だから、技法とかを覗けば恐らく『失敗』と思う事はないのだろう。心の奥から湧き出てくるインスピレーションで描いているのではないかと勝手に思っている。

私事になるけれども、大胆な色使いが出来ないのが大きな課題である、と長い間ずっと感じている。今回3才の女の子の絵をサポートして、何か自分の絵の課題克服のヒントがここにある様に感じた(小島正)

〇今回の小学生クラスの活動では、オリジナル紙芝居作りを行いました。紙芝居のテーマは「なぜ子どもだけで夜遅く出歩いてはいけないのか」。子ども達は、想像力を膨らませながら「○○のおばけが出る!」「このおばけは、夜になると○○するんだ!」と物語のエピソードを広げ、自由に創作をしました。

また、水彩絵の具を使って、下絵の色塗りも行いました。作りたい色に必要な色の組み合わせを考えて色味のバランスを工夫したり、絵の塗りたい部分に合わせて筆の種類や水の量を調整したりと、楽しみながらもたくさんの学びや発見がありました。

どんなオリジナル紙芝居ができるのか楽しみです。(石川)

中高生クラス

〇最近は社会人クラスの支援をしていたのですが、本日は参加者が少なかったこともあり、中高生クラスを担当しました。以前何度か関わっている中学2年生の女の子です。明日から2学期が始まることもあり、夏休みの宿題のプリントを持ってきました。今日の前半はそのプリントを二人で見直すことをしました。理科の自由研究の宿題がありましたが、日本語の基礎知識のない者にとっては、自由に書くことほど難しいことはありません。それでも彼女のプリントには、日本語でしっかり研究内容が書かれていました。しかし、自分で書いた文章を読んでみてもらうと、ほとんどの漢字は読めませんでした。よく聞くと、彼女は教科書から必要な文章を書き写しただけなので、読むことはもちろん、書かれている内容も理解できていませんでした。でも僕は「よくやったね!」と、彼女の頑張りをとにかく称えました。授業の後半は頑張った彼女を笑顔にしたいと思い、夏休みの家族旅行を自由に話してもらい、楽しく過ごしました。(矢部昭仁)〇今回は前半にフィリピン人と日本人のハーフである中学生を日本語で、後半はペルー人の中学生をスペイン語で学習支援しました。

前半は、夏休みの宿題である数学のワークブックの問題で、分数やかっこの混じった加減乗除の計算でした。カッコの外し方や分数の割り算が難しかったようですが、何度かやっているうちにコツをつかめたようで、自分で解けるようになった際には、「分かった!ありがとうございます!」とうれしそうに言ってくださいました。彼の笑顔に、私も今日一緒に勉強できてよかったと幸せな気持ちになりました。

後半は、新学期を次の日に控えて、初めて日本の中学校に転校するので、自己紹介文を一緒に考えました。まだ、ひらがなを上手に書くことができないので、話す内容をローマ字で書きつつ、何度も話す練習をしました。不安そうな表情をされているのを見て、自分が初めてパラグアイの学校に青年海外協力隊員として出勤した日のことを思い出しました。「心配しないで、大丈夫だよ!」とお伝えしたら、少し気持ちが軽くなられたようでした。彼女の新しい学校生活が順調にスタートされることを心から願っています。(カバリェロ 優子)

社会人クラス

〇社会人の学習者は8名。ネパール人2名、日本人2名、インド人2名、中国人1名、フィリピン人1名。

支援者は19名。

全体のミーティングルームでSさんのスリランカの交流会の報告が行われた後、

今回も「のねずみとまちのねずみ」というタイトルの紙芝居が行われた。

何故か素朴な絵の不思議な魅力に引き込まれてしまった。紙芝居は子供たちだけのものではないような気がしてきた。

唯、絵だけを追ってゆくだけでも癒されてくる。そこに演者の声が効果的に加わり揺さぶられてくる。

どんどん絵の中に引き込まれてゆく。何とも心地よい。ここは別世界だ。

子供も大人も絵の中に溶け込んでいった気がする。

外国の人たちも言葉を理解してなくても絵だけでも楽しめたのではと勝手に解釈する。

人の心を揺さぶり感動を覚えるのは飾りのない丸みを帯びた絵にあるのでは。

できれば毎回開催して欲しいと願っている。

紙芝居が終わっても、演者の声が耳から離れないで残っていた。

教室内も紙芝居の緩やかな空気が隅々までにいきわり、ぜいたくな空間で学習を始めることができた。

前回来てくれたフィリピンの3人の女性の姿が見えない。

今回も来てくれると約束を交わしたので残念だった。

急に来られなくなってしまった何かの事情が発生したのではと慮る。

日本人の2人は直ぐに学習に取り組み始める。支援者との息もピッタリと合っていた。

中国人の女性は毎回参加している。彼女も支援者とマッチングしているように映った。

さらに、インド人のKさんも負けじと真剣に学習に取り組んでいる。その姿に感動を覚えた。

Kさんとは授業が始まる前に固い握手を交わすのがルーティンとなってしまった。

握手を交わすことで絆が深まってゆくような気がする。

今回も固い握手を交わした。彼も殆ど休まずに参加している。

久しぶりにKさんの友達が参加してくれた。フォクリストの試験を受けていたので

こられなかったとKさんから聞いていた。試験は受かったのかもしれない。顔に曇りがなかったから。

二人の学習者は隣の中高生の部屋に移動した。一人はN4に取り組んでいるネパールの女性。

彼女も毎回参加している。どうしてもN4に受かりたいとの執念が感じ取れる。

彼女のパートナーを5回支援したことがある。彼女にパートナーのことを窺うと仕事ですと

笑みを浮かべて返してくれた。

社会人はみんな働いている。仕事によっては日曜、祝祭日も出勤しなければならないから

学習にこられないのではと理解する。

ネパール人のRさんも今日で3回目か4回目になる。彼は20代と1番若い。他の人は30代、40台が

殆どだ。最初来た時に名前を書いてもらい言葉をかわしたことがあった。

笑顔を浮かべながら一字一字丁寧に書く姿に夢を抱いて来日してきたのであろうと膨らませてみた。

日本で夢を実現して貢献してくれることを願わずにいられない。

学習者が前回より6人少なかったので、支援者が2人溢れてしまった。

溢れたSさんは、英語を学習している傍らに寄り添っていた。バラエティーに富んだ

支援が教室中を明るい雰囲気に包みこんでいったように思えた。

久しぶりに日本人の学習者のところを覗いてみた。彼女を何度か支援したことがある。

彼女は毎回休まず参加している。学びたいと言う気持ちが全身から溢れ出ている。

まさに学びに年齢は関係ないということを実践しているようだ。最初は漢字が分からないからとのことだったが

今では漢字がすらすら読めるようになっていた。学びにきているというより支援者と共に学んでいると言った方が

正解かもしれない。

新聞記事を切り抜いてきた。記事には写真が掲載されている。中国の天津市で開催される

協力機構首脳会議に出席するプーチン大統領と習金平国家主席がならんでいた。

「この人たちが握手してたんじゃだめだよね」と吐露した。

どんな思いで吐露したのか分からないが、戦争状態にあるロシアとウクライナのことを

指してのことではと理解した。

両国ともアメリカ、EU諸国と対峙をしているから一層親密さを深めての会議ではないかと分析してみた。

日本では戦後生まれが8割に達したと記事で読んだことがあるので、戦争の記憶が薄れてきているのはと、

おもわれます。彼女の好奇心はますます広がってきています。

フィリピンのJさんはMささんが支援していました。彼女は今日が二回目とのこと。

N5はすでに合格しているので、N4を学習していました。

N5を合格しているので、かなり日本語は理解しているように受け取りました。

M さんは真剣に彼女と向き合っていました。彼のような若者が支援してくれることで 教室が活気ついてる気がしてきました。

突然、Jさんが「ところが」というのはどういう意味ですかと訊ねてきた。

問題集の中にいろんな接続詞が出てきたので、使い方が分からないという。

急に「ところが」と言われても困惑してしまった。

日本人は深く考えることなく使っているので、いざ意味を聞かれてもとⅯさんと固まってしまった。

彼女にどう説明すれば理解してもらうことができるのかと検索してみた。

(「ところが」は、前の事柄に対する予想と異なるじたいやそれに反する事実を示す接続詞です。

接続詞は、前後の文や文節をつなぐ働きをする文節です)

ますます、説明するのが難しくなってしまった。

例文があれば説明しやすいのだが見つからなかったので、ところがは

会話の中に出てきたときに説明してやることになった。

文の組み立てはほぼ完璧なくらいに並べかえることができた。

バラバラになってる語彙を正確に並べ替える問題。

彼女が一番分からないのは助詞という。「が、に、も、と、や」の使い方とか。

英語でも助詞の用い方は難しいと白い歯を見せた。

問題文の中に、「ベトナムでは誰でも結婚式にきてもいい」とあった。

ベトナムでは誰でも結婚式に参加できるとはなんと大らかな国なのだと感動した。

フィリピンは日本と同じく招待状を出すという。

4、50年前の日本では結婚式の宴は自分の家で挙げていた。その光景が蘇ってきた。

>> 当時は、近所の人たちが協力して家の中で結婚式を行っていた。

>> 家の中の襖を全部取り払って宴がおこなわれたのだ。

>> 多分、深夜までに宴が繰り広げられてたのではと海馬に奥深くに眠っている

>> 記憶を手繰りよせてみた。

>> 今日も休憩時間もとらずにアッと2時間がすぎてしまった。

>> 学習が終わった後、楽しい疲労が少し出てきた。 (国母仁)

〇前日、宇都宮で開催された『第2回 『中学教科単語帳』(日本語⇒シンハラ語)発行記念 交流会」に出席していた人も多く、そこで吸収したエネルギーを感じる授業風景でした。

スリランカと聞いてイメージするのは旧国名であるセイロン、または紅茶の「セイロンティー」くらいしか知識がない自分。本当に情けない。

交流会ではスリランカの歴史を日本語で丁寧に語ってくれたDさん。

時に言い間違いなどがあったとしてもそこにあるのは「伝える」ための真摯な行為であり言語を補って聞き入ってしまう力がありました。また、ビデオで登場した21歳のA君。現在通っている定時制高校での学習や友人との交流の様子やアルバイトでスーパーで働いていると語る様子をみて、僕はかつて日本語の初歩の初歩のタイミングで五十音を彼に教えたことを思い出しました。日本という環境にもまだ慣れていない不安げな様子、それでも意欲的に学習する姿を覚えています。定時制高校での生活もきっと僕の想像をはるかに超える不自由さがあるだろう。でも、彼の表情を見ていると、僕のそんな心配をよそに自分の人生を歩んでいくのだろうという予感がしました。

「単語帳」の翻訳者の女性が皆の前であいさつされた時、彼女の口から出る日本語は、本当に滑らかで、時に冗談やエピソードを交えながら翻訳や編集の苦労や経験をお話されていました。会の終了後、日本や日本語に興味関心を持ったきっかけは何だったのですか?と質問すると「テレビドラマの『おしん』なんですけど、日本という国の発展、成長の理由が知りたかった」とあいさつの時よりも詳しく答えてくださいました。世界の国々から憧れられる日本が今もここにあるのだろうかとふと考えてしまいました。A君の今とDさんの現在と彼女の立っている地点は、地続きであることを感じました。

蔵の街自主夜間中学には「だれでも、いつからでも、いつまでも」無料で学べる教室という趣旨どおり、実に多様な人がそれぞれの目的でそれぞれのペースで集います。この間口の広さこそが日本らしさなのではないかと思うのです。

そしてその翌日の「とちぎ蔵の街自主夜間中学」では70歳代の会社経営をしておられる男性のFさんが学ぶ英語を指導する女性Fさんの隣で一緒に学びの時間を過ごしました。

学習者のFさんは若い頃から何かを学びたいという思いが消えないとおっしゃっていました。半世紀近く経営者として多くの人とビジネスを行ってきた経験が表情に刻まれているのを感じるのにとても謙虚で周囲の人に対して細やかなのはその「学びたいという思い」に起因するものなのではないでしょうか。

一方、指導する側のFさんも20歳代から世界の中心、ニューヨークで生きてきた経験のある女性で教科書にとどまらない「生の言葉としての英語」を教えてくれます。

「いま何時?」と英語で言いたいときは何て言う?

条件反射のように

What time is it now? ですか?

と答えると「違うー!それは相当失礼な印象を与える言い方ですよ」

「じゃあ、どう言えばいいんですか」

Do you have the time?

「この時のtheを絶対に忘れないこと」

「何の食べ物が好きですか?」

と日本語で質問された時には

「寿司です」

「ラーメンです」

とだけ言うのは、日本人としては何となく乱暴で失礼な印象を持たれるのではないかと心配になると言うと、

「英語では、それは全く失礼ではないです」。

遅刻した時に、日本だと「まず謝る」そして、その後にあれこれ理由を言うのは美しくないという印象だけど

英語の場合は理由を言わないとダメなの。簡単に、日本の時と同じつもりで「sorry」なんてニューヨークで言うのは、謝罪して自分の否を認めるということだから、それもダメなの。

学習はなかなか進みませんが、それも夜間中学の魅力だと思います。

スターバックスコーヒーなどで「持ち帰りで」と伝えるのは

それは知ってる「takeout」。

残念でした。「to go」でOKなの。

じゃあ逆に店内で飲んでいきますは?

うーん、、、答えは「here」(ここ)。

ここで飲んでいく?持ち帰る?は here or to go

ああ、言葉は面白い。知ってるつもりで知らないことだらけです。

スリランカの歴史もいま何時?も

これまで、人は言葉に支配されていると思ったことがあったけど

それだけではないのかも。日本であれニューヨークであれスリランカであれ

そこで生きる人の習慣や慣例にも大きく影響されているのだと感じました。

英語学習というと私は受験のための勉強というイメージが

いちばんに出てしまうけど、

実際には教科書に印刷されていない

多くの学ぶべきことがあるのだと感じる学習でした。

8月も今日まで。

明日は9月1日で3学期制の学校であれば2学期が始まります。

これからもよろしくお願いします。(嶋田)

〇前回に引き続き、日本語能力試験N4合格を目指すネパール人の若い男性Rさんが来てくれました。私もN4の試験問題を少しだけ自宅でやってみましたが、思った通り結構難しく、これを合格まで持って行くのは大変だと感じ、経験不足の私が指導するのは難しいと思いました。すると、日本語を教えた経験のあるスタッフさんが入ってくれて、私はサポートをすることになりました。今日はN4合格を目指すもう一人のネパール人女性も一緒に5人で机を囲んで学習がスタートしました。先週上手く説明ができなかった旨をスタッフさんに話すと、前回よくできなかったところを復習してくれました。「これは~形だね」と少し説明すると、Rさんも「あ~」と納得したようで、少し難しい問題もありましたが、規則に沿って活用し、一文を完成させることができました。次はその文章をノートに書きます。発音だけでは分かりませんが、文字にすると、小さい「つ」が入ってしまっていたり、「ま」と「も」の違いがあったり、普通のコミュニケーションではそんなに気にならないことでも、試験となると重大なミスとなってしまう箇所がいくつかありました。丁寧に修正をして、次はその構文を使って会話練習をしました。5人で相手を交換しながら練習になるような会話をします。使ってほしい構文に誘導するような質問を考えて会話をスタートさせましたが、次第にネパールでの生活や食べ物などいろいろな方向に話が広がりました。今日は時間いっぱい1つの単元についてじっくり取り組みました。読んで、書いて、話して・・学習者と2人きりだと煮詰まってしまいそうですが、時々5人での会話を入れながら学習することができ、ネパールのお2人も真剣に!でも楽しそうに学習をしていた姿が印象的です。私にとっても「外国人に日本語を教える」という点で学びのある時間となり、もっと学習者と向き合う姿勢が大切だと再認識しました。(大﨑香苗)

第2回スリランカ交流会報告

『中学教科単語帳』(日本語⇒シンハラ語)発行記念第二回交流会開催!8月30日(土)17時から宇都宮コンファレンスホールで第二回交流会を開催しました。アレックス君(4月に高校進学))とウダーニさんのことについて簡単に紹介します。

まず、「戸井田さんがアレックス君にインタビューした動画」を流しました。アレックス君が急な用事で参加できなくなったので、数日前に録画したものです。前期の試験で赤点をとってしまったようですが、バトミントン部に入り、高校生活を楽しく過ごしている様子が伝わってきました。優しい日本人に囲まれてスーパーの魚売り場でアルバイトしている話も印象的でした。

翻訳者に聞く!のコーナーでは、前半の10分を使い、自分がいくつか質問をしました。「翻訳者ウダーニさんしかいない」と人選に全く迷わなかったことを伝えると、スリランカの子どもたちの学習応援をしていて、このような単語帳が必要と思っていたところだったので、私も引き受けることに全く迷いがなかったと振り返ってくれました。「全く迷わなかった」の二乗で本単語帳は出来上がったのです!!

「あずさ2号」の歌を知っていますか?の質問もしてみました。ウダーニさんが今年の4月から山梨の大学で勤めているので、聞いてみたくなったのです。「あずさ2号」は、1977年3月25日に発売された狩人のデビューシングル。大ヒットした曲でよく聴いていました。「明日私は旅に出ます あなたの知らないひとと二人で・・8時ちょうどのあずさ2号で 私は 私は あなたから 旅立ちます・・」答えは、「知っている」でした!

数年前に山梨県中央市(日本及び山梨県の真ん中に位置する)にブラジル人家族を訪ねた際、久しぶりにあずさに乗り、「あずさ2号」を何度も口ずさんでいました。

とても楽しい交流会で、大きな元気をもらいました。次は、パキスタンのウルドゥー語です!!(田巻松雄)