トップページ

> とちぎ蔵の街自主夜間中学

> 第22回開催報告

2025.7.4

第22回(2025年6月29日)開催報告

全体報告「ね」と「よ」

今日は小学生の参加がなかった。特にお店屋さんごっこを楽しみにしていたので、とても残念かつ寂しい。Aさん:今日は小学生が誰も来なくてとっても寂しかったね。

Bさん:そうだね。お客さんとしてお店に行くことを楽しみにしていたので、私もとても寂しかったね。

Aさん:来週は来るように、一緒に心の中で叫ばない!!

Bさん:そうだね。そうしよう。

A/B:今日は会えなくてとても寂しかったよ。来週はぜひ来てね。楽しみにしているよ。

振り返りのミーティングの時に、日本語学習者から「・・ね」と「・・よ」の使い方の違いについて質問があって、どういう説明をして良いかすぐに思いつかず、難しかったという趣旨の発言があった。スタッフの一人が分かりやすい説明をしてくれた。ある人が窓から外を見ていると雨が降ってきた。隣の人は雨が振ってきたことに気付いていない。そこで、雨が降ってきたことを伝えたく、「雨がふってきたよ」と言った。そこで隣の人は窓から外をみたら、確かに雨が降っていた。「そうだね、雨が降ってきたね」。

文法的には、確認を求めるときの「ね」であり、相手が知らない情報、気がついていないことを伝える時の「よ」であると整理されています「ね」。・・整理されています「よ」?

外国人学習者からよく似た表現や助詞の使い方などについて素朴な質問が出されると、普段ほとんど意識していないが故に、返答に窮することが少なくないですね。そして、その説明を考えることで、日本語の面白さや難しさを発見することにもなります。

その日の夜の宇都宮校で、「仕事ができる人」をテーマとするエッセーを一緒に読んでいたところ、「仕事ができる人とはいっても実にいろいろなタイプがいる」との文章が出てきて、日本語学習者から、「とはいっても」とは何ですかと質問されました。さて、みなさんはどのように説明しますか?

「来ることを待つ」ことと訪問すること

栃木県教育委員会が令和7年3月に発表した「栃木県不登校総合対策の方向性」では、官民の支援機関を利用せず、「自宅のみ」で過ごしていた不登校児童生徒が全体の4~5割程度いること、学校段階が上がるにつれてその割合が高くなることが指摘されています。令和5年度の県内の不登校児童生徒(小中学生)は5805人なので、約2500人の子どもたちに学びの場が保障されていないことになります。この事実を踏まえると、「子どもたちが来ることを待つ」型の支援機関では学びの保障という点で大きな限界があり、アウトリーチ的な考え方で、家庭訪問型学習支援を展開していくことも必要かなと思ってしまいます。Outreachとは「手を伸ばすこと」を意味する英語から派生した言葉で、簡潔にいうと、様々な形でさまざまな形で、必要な人に必要なサービスと情報を届けることをさします。ある人によると、家庭訪問型学習支援を行っている県内の自治体は高根沢町だけとのこと。調べてみると、確かに、高根沢町家庭訪問型学習支援事業実施要綱が平成30年12月3日に制定されています。第4条「事業の内容」としては、(1)家庭訪問による設問の解答、添削、質疑応答等の学習支援と(2)生活上の悩み及び進学に関する相談、助言等の2つが揚げられています。事業の利用料は無料とされています。どの程度の事業が展開されているのか、機会を見て調べたいと思っています。ただ、自治体主体の家庭訪問型学習支援がほとんど進んでいない実態は明らかです。市民ベースは、このような活動は行われているのでしょうか。

「また来たい」と言ってもらえるような楽しい学び場をつくっていくことが最優先課題ではありますが、「訪問型学習支援」が頭に浮かぶことが増えてきました(田巻松雄)。

中高生クラス

私は主として中高生クラスを担当してきました。6か月間の中高生支援を携わりB課題が見えてきました。1、まず、第一は、継続的出席がほとんどの生徒にないことです。

そもそも中高生にとって、通学学校が休みな日曜日は遊び優先の日です。日本人友達と遊びの誘いがあれば、夜間中学よりも優先事項なことです。日本人友達と遊ぶことが、日本語修得の最も早い勉強の機会なので許してやるしかないのです。

嘗て、10年間位中学校に出向き外国生徒に日本語と5教科支援をしたことがありますが、その時は外国人生徒にクラスのトップクラスの日本人生徒と友達になれ!と薦めていました。煙たがれても母国と日本の違いを話しまくれ、そうすれば優秀な日本人生徒は興味を持ち始め仲良くなれる、そうすれば、勉強や宿題も教えてくれるようになるからと!

2,二つ目は、理科・社会の教科学習支援に一抹の疑問を持ちつつ教えていることです。

生徒はテストが近いので、その範囲内の理科・社会を教えて欲しいと大抵は言うのです。中学国語の読解力が不足している生徒に、難解漢字主体の教科単語を含んだ理科・社会の教科書文章を理解させることは至難の業です。中学国語の文章読解力をつけることが先決ではないのかと?日常生活用語としての日本語会話は教えやすいのですが、理科・社会はそうはいきません。試験対策としての理科・社会支援希望に対しては当夜間中学は塾ではないので、そういう生徒は日本国語のワークブックに取組ませ読解力をつけさせた方が良いのではと、昨今悩んでいます。

(因みに、来日3年以内の外国人生徒は、公立高校受験時には理科・社会の受験は 免除されるのが通例なので理科・社会学習に焦ることはないのでは?)

3,結論的には、なんとか継続的に通って貰える夜間中学でありたい、そのためには来た時は、「授業が面白くて楽しかった次も来ます」と言ってもらえる支援者でありたいと思っています。

社会人クラス

社会人の教室に6人。隣の中高生の教室に4人。10人の学習者が参加してくれました。社会人は毎回10人前後が集っています。内訳は日本人1、インド人1.中国人1、ネパール人7人。

毎回参加していた日本人が欠席されたので、急な暑さで体調を崩されたのかなと心配になりました。

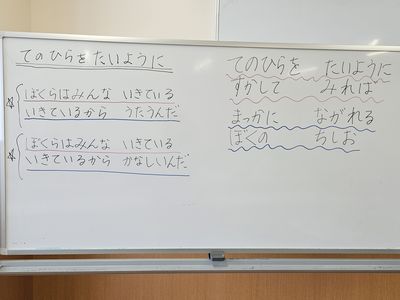

授業が始まる前に合唱した「手のひらを太陽に」をインド人のMさんがはっきりした日本語で歌っていたのには驚きました。正直まだカタコトの日本語しか話せないのにどうして歌詞はあんなにハッキリと歌えるのか、不思議なきがしました。

ある番組のカラオケ世界大会で日本語が全くできないにも関わらず、きれいな日本語のアクセントで歌い上げているのを見て思わず涙が出てきそうになりました。日本語で歌いと言う健気さがズサリと刺さってきたからです。

本当に日本語で歌いたいという思いから特訓を重ねたのではと深掘りしてしまいしいました。Mさんも自宅で猛練習しているに違いないと思わず、彼に向かって手を叩いてしまいました。彼は休まず参加しているので本当に日本語を身につけたいとの思いがビシビシ伝わってきます。

「早く日本語をマスタしてスーパーで自由に買い物かしたいんです」とネパール人の学習者が拙い日本語と英語と身振り手振りで訴えてきたのでなんとか力になりたいとつい熱くなり過ぎてしまいました。熱中し過ぎてお互い息が詰まりそうになったので、私の名前をネパール語で書いてもらい、今度は書き順をなぞりながら書くことができた。

日本語ばかりだとどうしても、飽きがきてやる気も削がれてしまうので逆にネパール語を教えてもらうようにすることにしました。ネパール語は一文字かくとかならず左から右に線を引きます。この線が何ともカッコよく文字が引きしまります。正直ネパール文字の虜になり、これを機会にネパール文字をもっと書けるようになりたいと思いました。

皆さんトイレ休憩も取らずに集中して学習している姿はまさに夜間学校そのものと写りました。実りある2時間でした。